Género y Diversidad

Para desfigurar la figura de la víctima: una lectura feminista

Luego de 8 años de la irrupción del Ni Una Menos, atravesamos muchos cambios concretos, otros aún quedan pendientes. La agenda de los feminismos ha ampliado sus demandas y reivindicaciones. La violencia sexual y el consentimiento son temas que nos generan deudas, preguntas e incomodidades. En esta nota, la filósofa, escritora y activista feminista, Laura Klein, hace un análisis crítico de la figura de la víctima ideal, que deja afuera a las víctimas concretas y reales. A la vez que nos interpela sobre cómo los vínculos eróticos pueden estar atravesados por la sospecha, la ley, las denuncias y el derecho.

Por Redacción La Tinta • 05/06/2023 09:24 • Tiempo estimado de lectura: 14 minutos

Si hay algo que caracterizó al feminismo frente a otros movimientos políticos es que hace eje en la vida cotidiana, en lo que se llamó “el mundo privado”, las relaciones afectivas, la sexualidad, los roles de género en el mundo público, en la compleja trama que se arma en cada momento histórico entre lo que sentimos y cómo lo vivimos, entre lo que deberíamos querer y lo que queremos. El feminismo devela la dimensión política en las llamadas “cuestiones personales” (lo personal es político), ve en lo individual huellas de lo colectivo; en lo colectivo, las trazas de un sistema de dominación que permanece oculto, alumbra lo más íntimo, incluso, lo que desconocemos de nosotras mismas y de los otros.

En este sentido, el proyecto principal del feminismo –o del feminismo por el que yo me hice feminista- fue dar nuevas y diferentes lecturas de nuestras experiencias que subviertan las patriarcales. Transformar sentimientos, relaciones, anhelos y valores, hacerle lugar a experiencias que quedan inadvertidas. Inventar otras salidas a los conflictos y encontrar otros recursos. Porque los canales instituidos por el Estado moderno –desde el Derecho, la Medicina, la Educación, la Psicología- adjudican los malestares “femeninos” a circunstancias individuales y, culpabilizando a las mujeres por sus propios padecimientos, suprimen su dimensión política. El feminismo vino a politizar lo íntimo, a historizar lo que parecía natural.

***

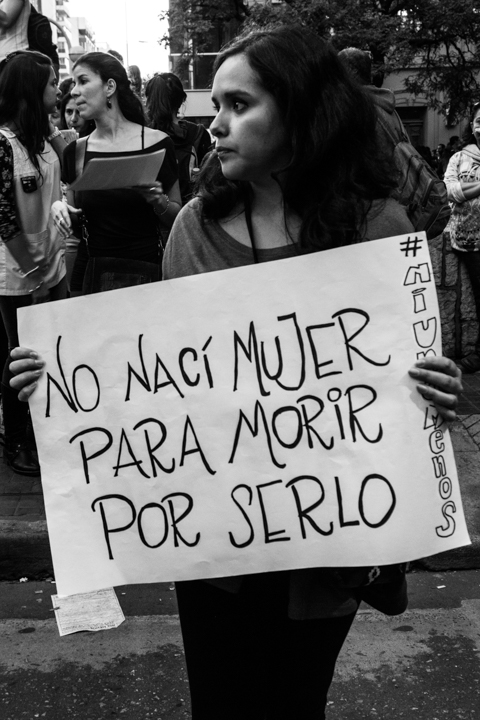

El 3 de junio del 2015 fue una jornada histórica: ese día, hubo una marcha multitudinaria, descomunal, sorprendente, incluso, para quienes la convocaron, que, bajo la consigna “Ni una menos”, movilizó miles de mujeres (y no sólo mujeres) de todas las edades, sectores sociales, variadísimas ideologías y pertenencias políticas. Fue emocionante, inolvidable. Y esperanzador. Recuerdo la alegría y el desenfado; para muchas, era la primera participación en una movilización en las calles. Tomar la calle y la frescura de un cartón pintado con una frase inventada en casa por estas mismas mujeres. También fue a partir de ahí y gracias a un giro inesperado en 2018, cuando el macrismo llevó al Congreso el debate acerca de la legalización del aborto, que el tema cobró dimensiones jamás imaginadas. Ese fue el comienzo de la Marea verde.

En estos ocho años, hubo cambios que son importantísimos, que muestran que se transformó en varios aspectos el modo de interpretar, juzgar y valorar las conductas de varones y mujeres. Una subversión de la perspectiva patriarcal. Podemos enumerar: los femicidios pasaron a ser femicidios y no “crímenes pasionales”; se desnaturalizaron las palizas domésticas y el acoso callejero; se instauraron nuevos cuidados (aunque también nuevos recaudos) en las relaciones amorosas; se puso en jaque el esquema binario de los roles varón/mujer (aun cuando derive demasiado pronto en etiquetas identitarias). Estamos ante una explosión de diversidades que nos conecta con una fluidez de posibilidades desconocidas. Además, ahora, cuando una mujer alza la voz porque la han violado, golpeado o amenazado, se la escucha. Nuevas formas de organización e intervención cobraron fuerza y tomaron otra relevancia al inventar modos eficaces, pragmáticos y políticos desde la economía feminista, la conformación de distintos grupos de madres organizadas para proteger a sus hijos de diversas violencias, hasta la Campaña Nacional por el Aborto Legal y el socorrismo (que ya hacía años habían abierto las compuertas para que el aborto clandestino dejase de ser un acto secreto, peligroso y vergonzante). Y, a fines del 2020, la legalización del aborto, una conquista que cambia no sólo el acceso al aborto -ahora seguro, libre y gratuito-, sino los modos de transitarlo.

De repente, medio país o más es feminista. Ya casi no se escucha la coqueta frase “soy femenina, no feminista”. Muchas mujeres que siempre estuvieron a favor de la igualdad pueden decir hoy, sin incomodarse y hasta con orgullo, que nacieron feministas. Pero la masivización del feminismo nos interpela hoy también con una realidad que no es la que esperábamos. Para muchas, muchos, “feminismo” devino sinónimo de “guerra contra los varones”. Para otros, otras, sólo se trataría de “excesos” comprensibles después de siglos de opresión y de silencio.

Acá no busco hacer un balance. En cambio, quiero detenerme en lo que a muchas nos resulta incómodo y, sobre todo, indeseable.

***

En este torbellino en que vivimos, se profundiza el papel cada vez mayor que ocupa el derecho en el imaginario de los cambios colectivos: una desesperada confianza en que, sancionando nuevas leyes y aumentando las penas (me refiero a los castigos, no al dolor), se logrará, si no vencer el mal, al menos, reducirlo; si no resolver las tragedias de la vida, al menos, limarlas. La ilusión es más amplia: supone que la ley, que por definición es –y tiene que ser- general, puede albergar todas las particularidades de los casos del mundo. ¿Para qué creemos que sirve la ley? Para hacer justicia a las víctimas. Pero no olvidemos, sepamos, que este es un poder que la democracia delega en el Estado.

Y el imaginario social de qué es una víctima exige, de algún modo, un tipo de pasividad imposible en cualquier ser vivo. Una víctima que no ha resistido como lo exigen los jueces y la opinión pública es más fácil de defender que una que sí lo ha hecho. Porque una víctima que actúa (y casi todas lo hacen), una víctima que no queda paralizada, una víctima que intenta negociar o trampear al agresor, contradice la figura de la víctima ideal: inerte, impotente, aterrada e incapaz de reponerse posteriormente.

Una de las mayores encrucijadas en las que hoy nos encontramos, a partir del reconocimiento social de la violencia sexista, es que la experiencia de las mujeres reales y concretas no coincide con la figura de las víctimas que se viene construyendo desde tiempos inmemoriales, a costa de sus experiencias. Las figuras así armadas son las de víctimas construidas a la medida de la necesidad de condenar o, bien, de proteger a los victimarios.

En el contexto de la eclosión actual de denuncias, nos hallamos frente a la siguiente ecuación: cuanto más impotente, débil, inválida -¡y, por tanto, buena!- sea la imagen de la víctima y cuanto más haya quedado destrozada su vida por el abuso-violación-maltrato del victimario, más quedarían demostradas la culpabilidad y saña de este último. O sea que, para condenarlo a él, hay que debilitarla a ella: si el opresor es malo y culpable, nosotras (o cualquier otro oprimido) debemos ser, para resultar inocentes, todo lo contrario –buenas y sin agallas–. Un modelo especular y binario donde quedamos atrapadas. Estas imágenes son injustas con quienes quedan destrozadas y con quienes no quedan destrozadas.

A este modo de diluir a las víctimas a la medida del estereotipo de la víctima, Inés Hercovich (con quien tuve el privilegio de compartir varias investigaciones sobre violencia sexual) la denominó, hace más de tres décadas, “victimización de la víctima”. Hercovich no se refiere a la “revictimización” que sufre una víctima de violencia sexual cuando llega a las instancias policiales, hospitalarias, judiciales o mediáticas donde la someten a interrogatorios vejatorios. Se refiere a cómo, para condenar al violador (o a la violadora), parece necesario quitarle a la víctima toda vitalidad, toda iniciativa y sustraerle el valor, o la locura, de haber sido capaz de estar a la altura del peligro.

La victimización de la víctima es el cerrojo que hace callar a las mujeres: para absolverlas, hay que despojarlas de toda acción. Pero como este es un ideal y (casi) nunca sucede, se termina absolviendo al victimario. Estos discursos se muestran más atentos al destino del agresor que a las peripecias de quien padeció su ataque.

Hoy, esta “promoción de la víctima”, por llamarla de una manera un poco irónica, tiene consecuencias raras. Hasta hace una década, las mujeres ocultábamos que habíamos sido violadas o abusadas; hoy, no sólo tenemos un lugar en la agenda política, sino que, además, nos da una especie de status desatinado que es casi una pertenencia.

¿Qué pasa cuando las víctimas de agresiones sexuales no se reconocen en esa imagen especular de una víctima inerme frente a un victimario todopoderoso? ¿Qué sucede si la víctima pudo negociar algo, consintió para que no la dañen o no la maten, y ahora se siente obligada a callar como si fuera culpable? ¿Es menos víctima por eso, menos digna de ser escuchada, de ser creída? El problema es que, si habla –a veces, alguna lo hace-, pone en cuestión el gran relato de cómo es ser una víctima del patriarcado.

En el siglo IV a. C., Sócrates preguntaba a sus discípulos en las calles de Atenas qué era preferible: ejercer el mal o padecerlo. Su respuesta fue: es peor hacerlo que padecerlo. Luego, el cristianismo ahondó esa preferencia y la revistió de humanidad y bondad. En nuestro mundo, donde los dioses están alejados, la superioridad moral de la víctima está más vigente que nunca. Desde hace 2.500 años, arrastramos esta aureola; desde entonces, la idealización de la víctima pone en jaque nuestros proyectos de liberación. Entonces, ahora, hoy, me pregunto: ¿queremos ser respetadas como víctimas o queremos dejar de ser víctimas? ¿No buscamos a veces más que nos reconozcan como víctimas que dejar de serlo?

***

Veamos el entusiasmo y la adhesión con que fue recibida la consigna “Yo te creo, hermana”. Frente a una sospecha a priori que sigue vigente, expresada en ¿qué habrás hecho?, ¿qué tenías puesto?, ¿para qué fuiste? y ¿por qué subiste?, se opuso una decisión de creencia a priori para contrarrestarla: “Yo te creo, hermana”. Nuevamente, la reacción en espejo. Al servicio de rescatar a las mujeres de la infame condena, el “Yo te creo”, sin embargo, comprometió nuestra posibilidad de escucharlas. ¿Escuchar qué? Escuchar lo que nadie quiere escuchar y, mucho menos, nosotras (las feministas): esos insoportables puntos ciegos que no entran ni en la moral ni en el derecho, esos detalles que nos avergüenzan –sí, avergüenzan–. Porque no coinciden con lo que suponemos que deberíamos ser o hacer cuando sufrimos un ataque, con lo que los otros esperan de nosotras, pero, sobre todo, con lo que nosotras hubiésemos esperado de nosotras mismas.

Decimos lo que podemos, o sea, lo que no incomode demasiado, lo que podemos soportar, lo que nuestras amigas, madres, parejas querrían o necesitan escuchar para seguir queriéndonos. Entonces, “Yo te creo, hermana” pasa a significar: “No importa lo que digas… no te escucho, ¡te creo!”.

***

El slogan “No es no”, que existía desde los 70, pero se popularizó en nuestro país con el Ni una menos, vino a oponerse a la atávica costumbre masculina que decía que, cuando una mujer dice “no”, es “tal vez”; cuando dice “tal vez”, es “sí” y, cuando dice “sí”, es “una regalada” (¡no un regalo!). La advertencia de que esta “traducción” anulaba cualquier negativa, convirtiéndola en una aquiescencia implícita, estaba buena, pero la fórmula no. ¿Por qué? Porque los encuentros afectivos, eróticos, amorosos, sexuales, casuales o no (o sea: los encuentros de cualquier índole) no tienen la forma de un contrato. En un contrato, todo lo confuso debe ser aclarado previamente (y cuidado con la letra chica). ¿Es esto lo que se pretende con la idea actual del consentimiento como un acuerdo explícito entre partes?

Actualmente, en muchos países, se están debatiendo costumbres y sancionando leyes que pretenden, como si fuera una novedad, instaurar la figura del consentimiento como la línea que separa lo permitido o querido de lo abusivo o criminal. Pero este entusiasmo ignora que el consentimiento siempre estuvo para discernir si existió o no un ataque sexual, y desde las más antiguas legislaciones. El énfasis y la ilusión actuales tienen que ver con redefinir los límites sobre qué significa consentir, cómo se muestra su existencia y cómo decodifica esos signos aquel a quien van dirigidos. Porque, durante milenios, en la práctica, la única prueba de que una mujer no consentía a un acto sexual era que estuviera muerta.

¿Cómo librar de malentendidos los encuentros con los otros? Acuerdos y desacuerdos pueden entorpecer cualquier atractivo, no sólo el erótico. Los argumentos a favor de esa ley están disponibles en internet y algunos son francamente desopilantes. Se presenta a los partenaires acordando, antes de cada paso que dan, cómo sigue la cosa, creyendo que es posible interrumpir el flujo del erotismo, acordar y retomarlo. Quedan desterradas la confusión y sus posibles destinos, y penalizada la vivencia. Quedan suprimidos el tiempo y sus efectos. Así, una ley de protección contra las violaciones sexuales se convierte en una ley disuasiva de los encuentros sexuales. El acuerdo no es sinónimo de encuentro ni el consentimiento es sinónimo de erotismo o de deseo.

El lugar que está cobrando el tema del consentimiento como garantía contra lo que no queremos o no quisimos (hacer o que nos hagan) forma parte de la confianza ilimitada en el poder de la razón para resolver los problemas de la existencia. También, una confianza ilimitada en el derecho (y, por lo tanto, en el Estado) para resolver los conflictos de la esfera privada como contraparte de una desconfianza instalada ante “el otro” que nos va a avasallar, manipular o violentar. El escribano, el policía y el juez son reclamados como árbitros de unas relaciones humanas concebidas en términos de contrato.

Pero sexo y racionalidad, erotismo y derecho, deseo y ley, ¿se hablan en el mismo idioma? Como sea, nunca podrán coincidir punto por punto. Y, además, ¿sabe una qué va a querer dentro de un rato o a qué va a consentir?

La primacía del intelecto frente a los instintos viene de lejos. Pero, a fines del siglo XIX y principios del XX, se volvió tan asfixiante que los más lúcidos y vitales pensadores vislumbraron el daño que ocasiona una cultura que privilegia la lógica sobre la vida. Nietzsche habló de lo desconocidos que somos para nosotros mismos; Freud, de lo inconsciente; Bergson, de cómo la inteligencia no puede comprender lo viviente; Simone Weil, de la incomunicabilidad de la desgracia. Vieron cómo el corsé de la lógica, concebida como un entendimiento que expulsa las contradicciones y las ambigüedades, lo oscuro de nuestra alma, ocupaba cada vez más y más terreno como modo de comprender los problemas de la vida. Suponiendo que somos transparentes para nosotros mismos, damos por sentado que conocemos nuestros deseos, pero, ¿sabemos tanto, siempre, lo que queremos? ¿Y queremos cada vez con toda nuestra alma, sin hesitaciones ni dudas, con un deseo absoluto e insobornable? Esto es precisamente lo que está borrado del debate sobre el consentimiento.

Como dice Nietzsche, “la noche es más oscura que como el día la piensa”.

FUENTE: La Tinta. Por Laura Klein para La tinta / Imagen de portada: La tinta.

*Este artículo contiene algunas de las reflexiones que la autora presentó en las XV Jornadas Nacionales de Historia de las Mujeres y el X Congreso Iberoamericano de Estudios de Género, realizado en San Salvador de Jujuy durante los días 29, 30 y 31 de mayo de 2023.